近来有很多家长因耳朵前面的“小洞”红肿发炎带着孩子前来就诊。那么,这个“小洞”到底是什么呢?家里老人可能会把这个小洞叫耳仓,说是“聪明孔”、“小福仓”,长大以后特别聪明,吃穿不愁。但是真的是这样吗?来看看专家怎么说。

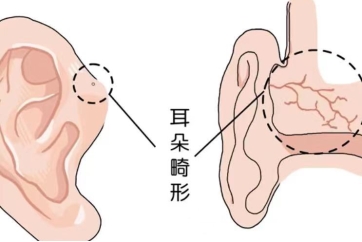

什么是先天性耳前瘘管?

先天性耳前瘘管一种常见的先天耳畸形,为胚胎时期第一、二鳃弓融合不良或第一鳃沟封闭不全所致,常见情况为儿童出生后耳前有一小孔或凹痕。平时无症状可流出少许白色乳酪样分泌物,继发感染时则局部红肿疼痛,反复感染破溃后可形成瘢痕。

从表面上来看,耳前瘘管可能就是一个小洞,里面可是别有洞天,内里结构还是比较复杂的,其内部深浅不一,可长可短,并且有的还有分支,有的长的瘘管可以穿到外耳道的深部,甚至到耳后。这种瘘管的内层为上皮组织,可分泌皮脂腺。这就是我们为什么会发现耳瘘口有分泌物流出的原因。

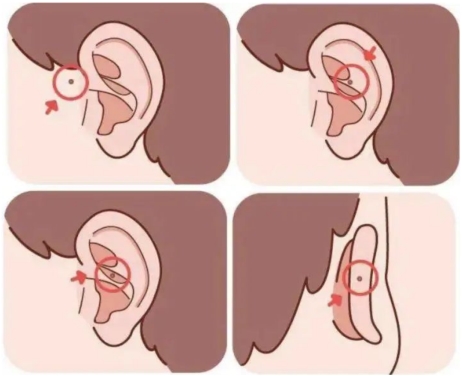

耳前瘘管的位置

耳前瘘管多为单侧性,也可为双侧。主要表现为盲端小管开口于外耳皮肤上,多见于耳轮脚前,少数可开口于耳轮的后上边缘、耳屏及耳垂。挤压时可有少量白色粘稠性或干酪样分泌物从瘘口溢出。

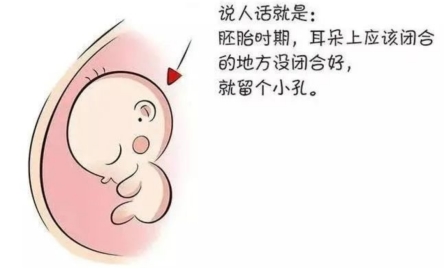

病因

人在出生前的几个月,由于胚胎发育期形成耳廓的组织发育不全引起的耳前瘘管,它的样子长得和鱼有点相像,因为这时候的胚胎头部两侧有像鱼鳃一样的结构,叫鳃裂。耳前瘘管是第一鳃裂的遗迹。耳前瘘管可以单独地发生而不伴有其他的耳朵畸形。也有少数人同时伴有腭裂,副耳廓、耳廓发育不全,遗传性耳聋等先天性畸形。耳前瘘管一般开口于耳前,轻的仅在耳前有一凹痕;重者瘘管可以有广泛的分支,形成多个盲管甚至可以绕到耳后而造成耳后感染。

瘘管常见类型

单纯型:

这种类型,一般不需要处理,平时无症状,但日常应注意保持清洁,预防感染。

分泌型:

瘘口可间歇性出现白色黏稠分泌物,部分患者的“小洞”,可能会分泌白色乳膏样物,有点臭味,可伴有耳部痒感,无其他明显的不适。

感染型:

长期的皮屑及皮脂腺分泌物堆积,极易感染而形成脓肿,发展为感染型。

先天性耳前瘘管到底有什么危害?

需不需要治疗呢?

-

一般而言,患有耳前瘘管并不是什么大事,如果未出现感染,也不需治疗。但是经过反复挤压或局部不清洁等引起感染,就要用抗生素控制炎症,局部热敷。

-

如已形成脓肿,需到医院手术切开引流。待感染控制后,进行瘘管切除术,避免反复感染。如果不切除瘘管,很可能造成瘢痕粘连,形成脓瘘和瘢痕,严重的还可造成耳廓畸形.

-

有感染史的患者,以急性感染控制后手术切除为主;反复发生感染的瘘管、因感染引起皮肤破溃者,应先控制急性炎症再行手术;局部有脓肿形成者应先切开引流,待炎症控制后再行手术。

耳前瘘管小贴士

1.不可挤压,如果家长主动挤压,容易造成感染。

2.不可用尖锐的物品掏耳洞。窦道的分泌物不是用工具能掏出来的,而且尖锐物品容易刺破窦壁,形成新的窦道,引发感染加重。

3.万一发炎感染了,会出现红肿疼痛,尽早治疗,很快也会痊愈的。如果形成脓肿或反复发炎、感染,就要手术切除喽。